こんにちは。画家の宮島啓輔です。

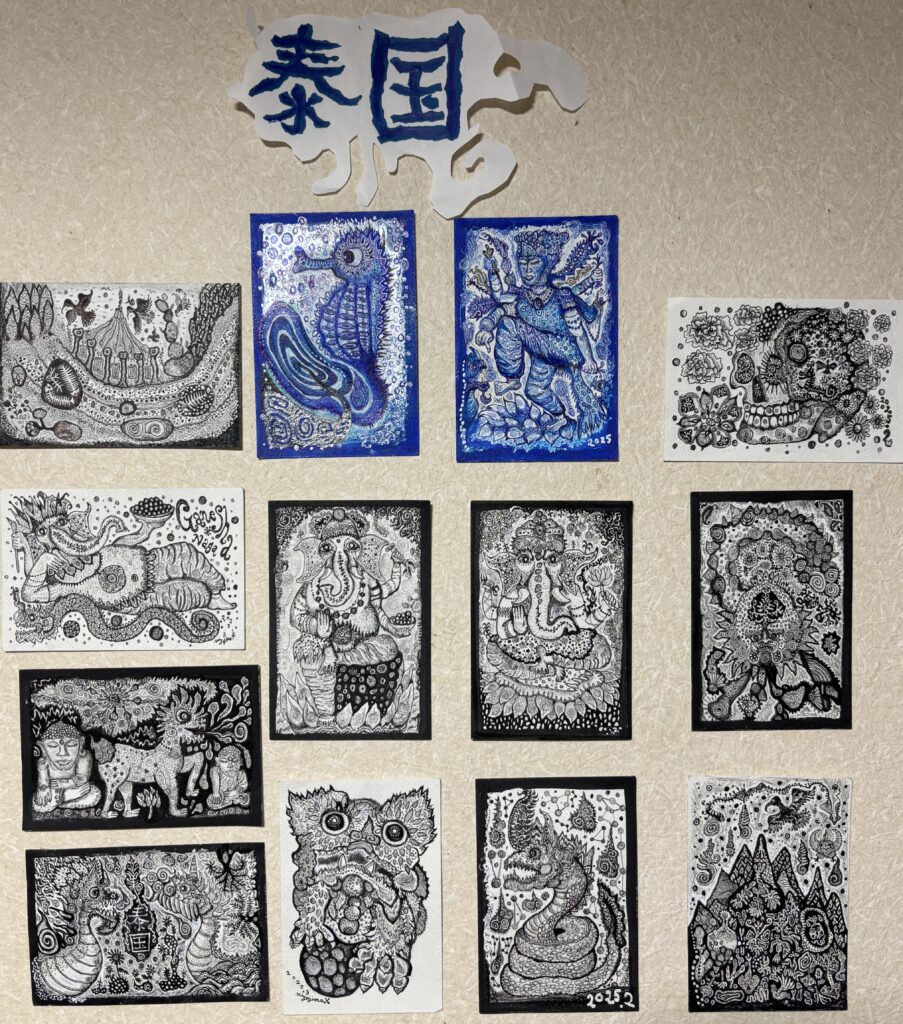

最近、16日間のタイとマレーシアの旅に行ってきました。

仏教施設から死体博物館まで色々な所に足を運び、現地で作品を制作しつつ多くの文化や歴史の吸収ができたのですが、その旅の中で改めて「本」という存在について考えるようになりました。

この記事では、「本」というものについて今感じている事の全容を書いて行きたいと思います。

紙の本の良さについて

「紙の本」の良さとしてよく挙がるものというと、読書の達成感や手に取ってページをめくったり、書き込める事など人それぞれのいくつかの理由があると思います。

その中で、私が特に強く感じているものには、

装丁や厚さなどの物質感のある「モノ」としての良さという点と

一冊の本として内容が体系的に構成されている点があります。

それぞれについて少し掘り下げてみると

本の「モノ」としての良さは、ネット上でピクセルで有名絵画を観る事と原画を美術館に観に行く事と似た感覚で、オブジェとしての、効率性や利便性の価値観の外にある趣味としての不便さを楽しめるところにあると思います。

そして、二つ目の体系的に構成されているという内容は、そのままの意味になりますが、本とそれ以外のネット上のサイトなどでは内容の構成のされ方が少し異なるというものです。

一概には言えませんが、日常の効率的な情報収集であれば、ネットサーフィンやAIに質問をする事で、情報は手に入りやすいと思います。

その一方で、ネット検索では、情報が断片的という性質があり、全体像や深い背景を把握するという点では、私は物足りなさを感じる事があります。

この本文を書いている時に、評論家の岡田斗司夫さんの「ネットで得る情報は散歩のようなもので、「読書」は、お金を払ってジムに行くトレーニング」という趣旨の例え話を思い出しました。

ネットと本には、双方に特性があるのでどちらが良いかを一概に断定する事はできませんが、作者が、建物を建築していくように、知識(文脈)の体系としての「本」を作っていくことから、一冊を通じてじっくりと奥行きを感じられる性質が本にはあるように思います。

伝わるかどうかわからない例え方で表現すると、本が知識の博物館(塔)を音声ガイド付きで細部までまわる体験だとすると、ネット検索での情報は、館内案内パンフレットで紹介されている展示品のハイライトを観るようなものに思います。

全体像は垣間見せつつどんなものが展示されているかはすぐに理解できるものの、その展示品のディティールを味わうには離れたところにあるという印象です。

タイのワットパクナムに訪れて

タイ滞在中に訪れた仏教寺院で特に印象に残ったのは、パットパクナムという塔です。

天井画が装飾的でとても幻想的な事で有名な仏教施設です。

五階建ての塔で、最上階の五階にはSNSなどで話題の仏舎利塔と天井画があり、それより下の階は、大量の見ごたえのある仏像や美術品が展示されているコーナーになっています。

一、二時間くらいをかけてじっくりと端から端まで観たのですが、

このワットパクナムという塔が、【仏教】というタイトルの本とすると、紙の本が持つ「博物館・建物のような」側面と重なると再発見させてくれました。

実際いくつかの本を本棚に並べて見てみると、タイで電車の車窓からみた首都バンコクに高層ビル群の景観と重なって見えました。

博物館の入場料くらいの値段で、一生手元で保管できる知識の塔を手に入れられる事が当たり前な事でも、価値を再認識しています。

最後まで読んで頂きありがとうございました。