こんにちは。画家の宮島啓輔です。

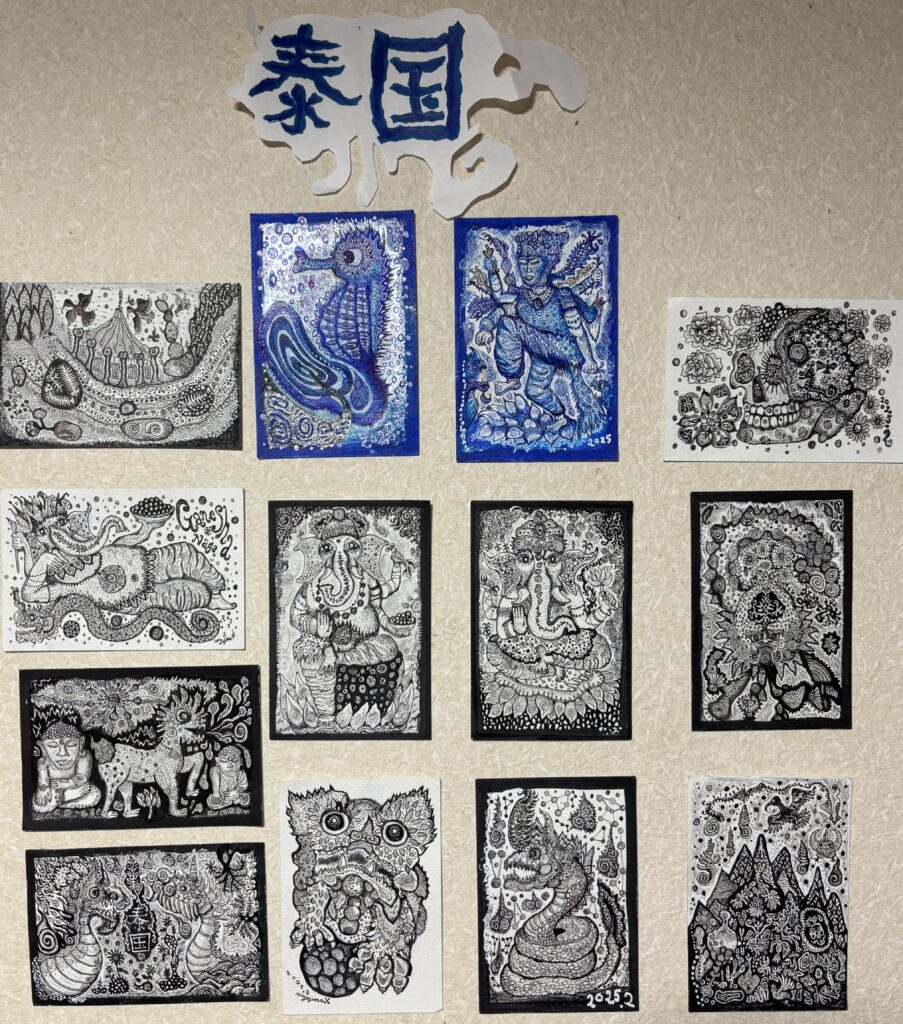

最近、東南アジアに二週間ほど滞在し、ペン画作品を現地で12枚制作してきました。

持っていく画材の量をコンパクトにしたかったので、白と黒だけで世界を表現するペン画での制作でした。

今回は、そんな旅の中で思い浮かんだ「アイデアが浮かばない時に有効な逆説的な創作術 」という内容でお伝えして行きたいと思います。

絵を描いている人と関わったりする中で、「描きたい気持ちはあるけれど、どこから手をつけていいかわからない、アイデアが浮かばない」という話を聞く事があります。

そんな時におすすめなのが、あえて創作の範囲に制限をかけてみるということです。

これは、普段から色を多用した作品を描いている私が、より面白みを求める為にガス抜き感覚で実践している事を今回、言語化してみた一見逆説的な創作術です。

絵だけでなく、あらゆる創作において創造力を引き出す近道になる考え方だと思います。

なぜ制限をかけると創造力が刺激されるのか?

何かを生み出すために必要な選択肢に対して制限がかかる事によって、普段とは違う視点からアイデアを考える必要が生じます。

例えば、画材や使用する色数などを限定したり、作品の文脈を決めておく事で、それまで意識をしていなかった可能性を試すきかっけになりやすくなります。

選択肢が無限にあると、「どれにしよう?」と悩む時間が長くなりがちですが、

制約やコンセプトがあると、「その範囲の中でどう工夫しようか?」と考える方向にシフトするのです。

絵よりもスケールの大きい場合であっても、使用できる自分の手札が少ないときに、

「この状況からどうすればより良い方向に行く事ができるか?」

と、ゲーム感覚のような試行錯誤を通じて、普段は試さないようなルートが見つかり、新しい可能性に繋がるのです。

私は、先に述べたように、普段カラフルな色を使った作品を描くことが多いですが、あえて、モノクロや青系色だけで描くということをよくやっています。

その他に、形を正方形だけにしたり、爪楊枝だけを使って描く事もありますが、あえて少ない選択肢で創作をする事で、

「どうやって、今まで色彩に頼っていた部分を白黒だけで表現しようか?」

と普段意識を向け切れていない部分への解像度が高まるのです。

キリの悪さを活かした創造

また、少し似た方法で、良い意味でのキリの悪さを挟みながらの制作

と言う事も有効です。

先ほどは、制作する上での選択肢に制限をかけてみると言う内容でしたが、

ここでは、創造途中の創作物を中途半端な所で一旦止めて、

少し創造を膨らませる間を挟みながら進める

というものです。

人間の脳は、中途半端な所で、終わらせられると、アウトプットから離れている間も、創造の余白をどうしようかと、気になる事で、作品に対しての印象や興味が大きくなり、

より良いアイデアが浮かびやすくなります。

これは、ツァイガルニク効果と呼ばれており、ビジネスや勉強などにも役立つとされています。

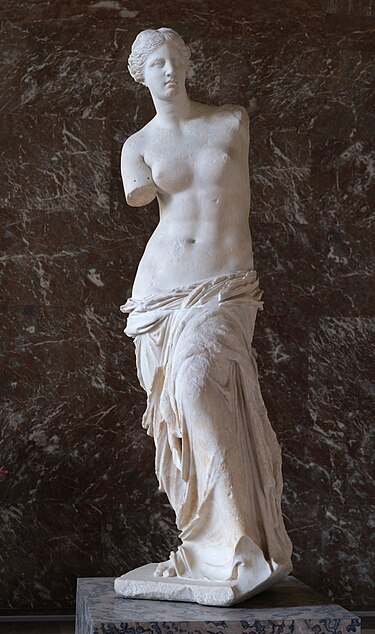

少しマニアックな西洋美術の例では、古代ギリシャで制作され、現在はルーブル美術館で管理されている有名な彫刻「ミロのヴィーナス」は、両腕の欠けた状態で発掘されました。

欠けた腕がそのようなポーズをしていたかは、現在も説がいくつかたてられており、完全には解明されいません。

この彫刻作品が、世界中からの興味をひいて、評価されている理由のひとつに、

今はわからない、欠けた腕の部分に想像を膨らませられるという魅力があるからなのかもしれません。

ミロのヴィーナスの例は、鑑賞者側の視点になりますが、

足りない余白を意図的に創作の際に作ってみると言うこともひとつの方法になると思います。

最後に

今回は、「アイデアが浮かばない時に有効な逆説的な創作術」の内容でお伝えしてきました。

テーマが「創作」なので、抽象的な表現になりがちですが、制作の上でのヒントにして頂けたらと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございました。