こんにちは。画家の宮島啓輔です。

今回は、「原始美術から現代美術までの美術史の大まかな流れ:時代順に様式・主義をざっくり解説」のテーマでお伝えしていきたいと思います。

数万年前に洞窟の中に絵を描いたところから現在までアートの歴史はとても複雑に色々なものが積み重なって受け継がれてきました。

美術館に飾られているような絵から私たちが今描いている絵のすべてが数万年のルーツの上に成り立っており、そのようなアートの変遷を知っておく事は自分の制作や活動に間接的に良い影響与える事もあります。

全てを細かく書いていると読み切れない程の量になってしまうので今回は大まかにアートの歴史の中でも特に主要なものをざっくりとお伝えして行きたいと思います。

全体の流れとしては以下になります。

・原始美術

・古代文明の美術

・中世の美術

・ルネサンスの美術

・バロックとロココの美術

・19世紀の美術

・モダニズムの登場

・20世紀の美術

・現代美術

目次

原始美術

原始美術の代表的な例は洞窟壁画です。

フランスのラスコー洞窟やスペインのアルタミラ洞窟で発見されたこれらの壁画は約20,000年前に描かれたとされています。

これらの壁画には動物や狩猟の場面がリアルに描かれており、当時の人々の生活や信仰などをしる手がかりになります。

また、貝殻や骨、翡翠のような石を加工して作られたビーズやペンダントは社会的な地位やアイデンティティを示すために使用されたと言われています。

日本では壁画ではありませんが、土偶などが安産を祈願するための呪術的な道具として使用されていました。

これらは当時の人にとってはよくわからないものであった自然の脅威だったり、精霊信仰のための道具として使用されたものですが、後世の人たちによって発掘され、芸術作品として評価されていると言えます。

古代文明の美術

メソポタミア美術

現在のイラク、トルコ南東、シリア北東であるティグリス川とユーフラテス川の間におこった人類最古の文明と考えられているメソポタミア文明の美術は都市国家の繁栄と共に栄えました。

(くさびがた)楔形文字という名前の文字を使用していた文明です。

神殿を祭るためのジッグラトと呼ばれる「聖塔」を含めた宗教的な彫刻が代表的です。

エジプト美術

エジプト美術は紀元前5000年頃にナイル川下流に発達し、統一国家が成立した紀元前3000年頃から約3000年という長い歴史を持つ文明です。

同じ時期の日本は縄文時代です。

エジプトの美術は死後の世界と永遠の命に対する信仰が強く反映されており、ミイラ作り、ピラミッド、墓の壁画、彫刻がその特徴です。

エジプト文明の人々は肉体が無くならない限り、魂は不滅と信じていたので現在残っているエジプト美術の大部分は葬祭関連のものです。

高い建設技術を持って建築されたギザのピラミッドやツタンカーメンの黄金のマスク、神殿、象形文字で描かれた壁画などが残っています。

若くで亡くなり、王家の歴史の中でもあまり有名な方では無かったツタンカーメンでもかなりの財宝が見つかっており、盗掘されてしまったものも含めると莫大な量の美術品があったと言われています。

ギリシャ・ローマ美術

ギリシャ美術は、紀元前8世紀から紀元前1世紀にかけて発展しました。

特に古典期は理想的な人間の美と均整のとれたプロポーションが追及された時代です。

ミロのヴィーナスやラオコーン像はその代表例です。

ギリシャ建築の代表例としては、首都アテネに建っているパルテノン神殿が挙げられます。

高い計算技術と人体の解剖学的な正確さを持ち合わせて制作されたギリシャ美術は後世の時代にも大きな影響を与えました。

中世の美術

ビザンティン美術

ビザンティン美術は、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープル(現在のイスタンブール)を中心に、4世紀から15世紀まで発展しました。

この美術は、宗教的な題材と豪華な装飾が特徴です。

キリスト教正教会の信仰と密接に結びついていました。

モザイク

ビザンティン美術の代表的な技法の一つがモザイクです。

モザイクは、ガラスや石の小片を用いて壁面や天井を装飾する技術で、豪華な宗教画や聖人像が描かれました。

イコン

イコンはビザンティン美術のもう一つの重要な要素です。

イコンとは、キリスト、聖母マリア、聖人たちの肖像画を指し、信仰の対象として崇拝されました。

イコンは、木製の板にテンペラ絵の具で描かれ金箔で装飾される事が多く、神秘的な輝きを演出しています。

建築

ビザンティン建築の代表的なものとしては、ハギア・ソフィア(聖ソフィア大聖堂)があります。

この大聖堂は巨大なドームと豪華なモザイク装飾で知られ、ビザンティン建築の最高傑作と言われています。

ロマネスク美術

ロマネスク美術は西ヨーロッパで11世紀から12世紀にかけて発展しました。

ロマネスクはフランス語の「ロマンroman(小説)」から派生した言葉で、骨唐無稽、空想、幻想的なという意味を持ちます。

この時期の美術は、キリスト教の宗教的なテーマを中心に展開され、力強い建築様式と彫刻が特徴です。

建築

ロマネスク建築は、厚い石壁、半円形のアーチ、バットレス(控え壁)、小さな窓などが特徴です。

代表的な例としては、フランスのサン・セルナン教会やスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂があります。

このような建物は、巡礼者を迎えるための大規模な教会として建設されました。

フレスコ画

ロマネスク美術には、教会の内部を飾るフレスコ画も含まれます。

これらの壁画は、宗教的なテーマで描かれている事が多く、信者に絵で理解できる視覚的な教義を伝える事を目的とされました。

イタリアのアッシジにあるサン・フランチェスコ大聖堂のフレスコ画は、ロマネスク時代の重要な作品の一つです。

彫刻

ロマネスク彫刻は、教会の入口や柱に装飾として施されました。

これらの彫刻は、聖書の物語や聖人の生涯を描き、先ほどのフレスコ画同様に宗教的な教訓を伝える役割を果たしました。

特に、フランスのブルゴーニュ地方ヴェズレーにあるサント=マドレーヌ大聖堂のポータル(門)の彫刻は、複雑なデザインや表現力で知られており、教会と教会が建っている丘が共に世界遺産に登録されています。

ゴシック美術

ゴシック美術は、12世紀から16世紀にかけてヨーロッパで発展しました。

この時期の美術は、高い尖塔と大規模なステンドグラスが特徴の教会や大聖堂が数多く建築されました。

建築

ゴシック建築の代表的な要素は、尖塔アーチ、リブヴォールト(斜めのアーチ型か交差の形状をしたゴシック建築でよく使用された天井様式の一つ)、飛梁(建築物の外壁の補強のために屋外に張り出すように設置される柱状の部分の事。フライングバットレスとも言う)です。

これらの要素は、建物をより高く、より軽く、より大きな窓を持つ事を可能しました。

ノートルダム大聖堂やシャトル大聖堂がその代表例です。

ステンドグラス

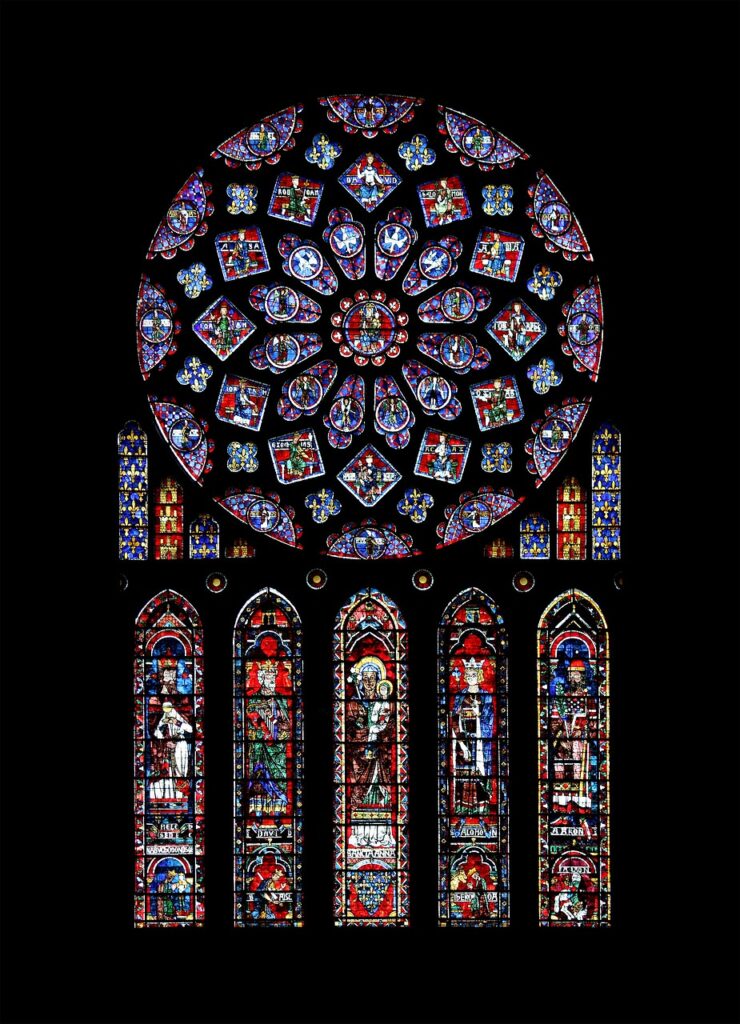

ゴシック美術のもう一つの重要な要素にステンドグラスがあります。

色鮮やかなガラスを使用して聖書の物語や聖人たちの生涯を描いています。

有名なものにシャトル大聖堂のステンドグラスがあります。

彫刻

ゴシック彫刻は、教会の外壁や祭壇などに施されました。

代表的なものに、ランス大聖堂の「微笑みの天使」の像があります。

絵画

ゴシック絵画は、祭壇画や写本装飾として発展しました。

これまでキリスト教の精神性などを部分を中心に表現していた絵画様式がゴシック美術の後半に建築よりも遅く発展し、リアルな表現を追求し始めました。

ロマネスク美術やビザンティン美術に比べ、リアルになり、現実味が増しました。

ルネサンスの美術

ルネサンスは、14世紀から17世紀にかけてヨーロッパで起こった文化的な運動であり、美術、文学、科学など多方面にわたって芸術的な革新が起こりました。

美術においては、古代ギリシャ・ローマの文化を再評価し、人間の理想美や現実世界の正確な描写を追求しました。

初期ルネサンス

背景と特徴

初期ルネサンスは14世紀から15世紀にかけて、イタリアのフィレンツェを中心に発展しました。

この時期の美術は、ゴシック美術から脱却を図り古典古代の芸術を再発見し、新しい技法と理論を取り入れました。透視図法や解剖学の研究が進み、より現実的で三次元的な空間表現が可能となりました。

ジョット・ディ・ボンドーネ

ジョット・ディ・ボンドーネは初期ルネサンスの先駆者であり、その作品はゴシック美術からルネサンス美術への橋渡しとなりました。

代表作「聖フランチェスコの生涯」を描いたフレスコ画はリアルな空間表現とよりリアルで感情の伝わる人物表現が特徴です。

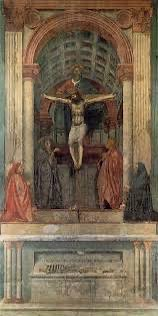

マサッチオ

マサッチオは、透視技法を巧みに使った最初の画家の一人です。

代表作「聖三位一体」は三次元的な空間をリアルに表現されています。

盛期ルネサンス

背景と特徴

盛期ルネサンスは、15世紀後半から16世紀初頭にかけて、フィレンツェからローマへと中心が移り、より洗練された技法と表現が追求されました。

この時期は、現在でも有名なレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロなどの巨匠たちによって彩られ、芸術の黄金時代とも言われています。

レオナルド・ダ・ヴィンチ

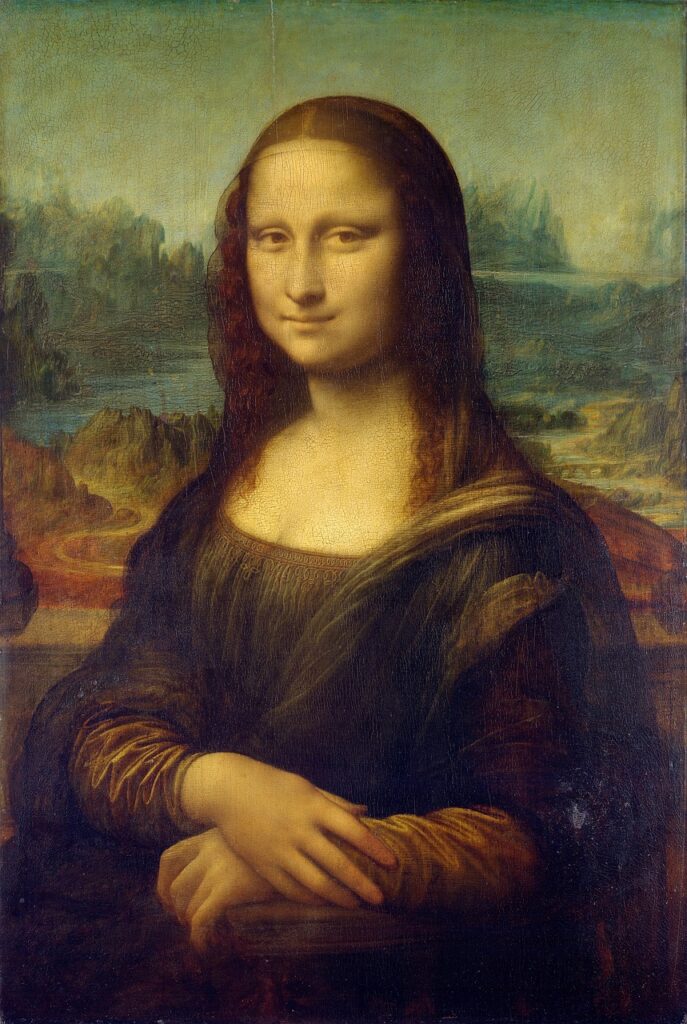

レオナルド・ダ・ヴィンチは1452年生まれのフィレンツェ共和国のルネサンスを代表する人物です。

人体の解剖、土木建築、芸術、航空学、植物・動物学、液体力学などの多才な才能で知られています。

世界で一番有名な絵画とも言われる代表作の「モナ・リザ」は様々な油彩の技法を使って描かれました。

他の絵画作品には「最後の晩餐」や「洗礼者聖ヨハネ」などがあります。

彼は、左利きが原因となった字が反転した鏡文字を利用して研究をメモした手稿を大量に残しました。

失われたものも多いですが現在でも絵画作品を含めた色々な資料を見る事ができます。

ミケランジェロ・ブオナローティ

ミケランジェロは彫刻家、画家、建築家としての卓越した才能を持ち、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロと並ぶルネサンス三大巨匠の一人です。

代表作に高さ約5mの大理石で作られた「ダビデ像」やバチカン宮殿のシスティーナ礼拝堂に13.7m×12mのサイズで描かれたフレスコ画の「最後の審判」などがあります。

ラファエロ・サンティ

1483年イタリア中部のウルピーノに生まれたラファエロは上の二人と含めてルネサンスの盛期を代表する画家、建築家です。

37歳の短い生涯の中で工房を経営したり、たくさんの作品を残しました。

代表作に古代ギリシャの哲学者を描いた大規模のフレスコ画「アテネの学堂」や聖母子を描いた作品があります。

後期ルネサンス

背景と特徴

後期ルネサンスは16世紀の後半に展開し、マニエリスムと呼ばれる新しい様式が登場しました。

マニエリスムとはルネサンスからバロックへの移行期の絵画を中心とする芸術運動を指し、イタリア語で「手法・様式」のような意味です。

マニエリスムは盛期ルネサンスの巨匠たちの様式を再評価し、さらに動的な構図や誇張して表現するためのものでしたが、模倣や創造性のなさを表す代名詞のように扱われ、マンネリの語源にもなったと言われています。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ

ティツィアーノはヴェネツィア派で最も重要な画家の一人です。

1490年から1576年まで生き、長命だったティツィアーノは作風は時代によって変化していますが、独特の色彩の豊かさと質感表現で知られています。

代表作には、「ウルビーノのヴィーナス」や「バッカスとアリアドネ」などがあります。

エル・グレコ

エル・グレコは、ギリシャ出身の画家で後期ルネサンスからバロックへの橋渡しとなるような存在です。

作風の特徴は独特の長い人体表現と劇的な色彩で知られています。

「聖母被昇天」や「トレドの眺望」が代表作です。エル・グレコのスタイルは当時の画家とは一線を画す、独自の世界観があります。

バロックとロココの美術

バロック美術の特徴

バロック美術は、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパで流行しました。

感情的な表現や劇的な構図、光と影の強い対比が特徴です。

カラヴァッジョ

カラヴァッジョは、光と影の強いコントラストを用いた劇的な表現で知られています。

代表作に「聖マタイの召命」、「メドゥーサ」、「ホロフェルネスの首を斬るユディト」などがあります。

ジャン・ロレンツォ・ベルニー二

ベルニーニはバロック時期を代表するイタリアの彫刻家、建築家、画家であり、戯曲や演出なども手掛るなど様々な方向に才能を発揮しました。

「ベルニーニはローマのために生まれ、ローマはベルニーニのために作られた」と賞賛されました。

主な彫刻作品に「聖ロンギヌス像」、「聖テレジアの法悦」などがります。

レンブラント・ファン・レイン

レンブラントは、17世紀のオランダが貿易、軍事、芸術、科学において世界中賞賛された時期であるオランダ黄金時代を代表する画家です。

光と影の明暗を巧みに使った技法を得意としました。

ゴッホを含めた多くの後世の画家に影響を与えました。

代表作にアムステルダム市民の民兵隊を劇的に描いた「夜警」や自画像などたくさんの作品を残しました。

ヨハネス・フェルメール

フェルメールもオランダ黄時代の重要な画家であり、静かな室内や日常生活の一瞬を捉えた作品で知られています。

レンブラントは生涯で何百点もの作品を残しましたが、フェルメールの作品は確認されているものだけで36点程の油絵が現存しています。

当時、金と同じくらい貴重だったラピスラズリという鉱物を使用して作られるフェルメールブルーとも称される青色も彼の作風の特徴です。

代表作に「真珠の耳飾りの少女」や「牛乳を注ぐ女」などがあります。

ロココ美術の特徴

ロココ美術は18世紀中頃に流行し、軽やかさ、装飾的、優雅なスタイルが特徴です。

ジャン・オノレ・フラゴナール

フラゴナールはロココ美術を代表する画家の一人で軽やかさや遊び心などが作品の特徴です。

代表作に「ぶらんこ」や「読書する娘」などがあります。

フランソワ・ブーシェ

ブーシェはフランスの画家で上級社会の肖像画や神話画などを描き、多作な作家として知られています。

「ヴィーナスの勝利」や「水浴のディアナ」などがあります。

19世紀の美術

19世紀の美術は、多種多様なスタイルや芸術運動が特徴的で、社会の急速な変化とともに発展しました。

産業革命やフランス革命、ナポレオン戦争などの歴史的出来事が芸術にも大きな影響を与えました。

新古典主義

背景と特徴

新古典主義は、18世紀後半から19世紀初頭にかけて、古代ギリシャ・ローマの芸術と文化を模範として、重厚な空気感の「合理性」や「論理的構成」を重視しました。

ひとつ前のロココ美術が自由、装飾性、ふわっとした空気感だったのに対して新古典主義はしっかりとしたデッサンで神話などの倫理観あるモチーフが描かれた傾向にあります。

ただ、単なる古代の模倣では無くその時代の技術やアイデアと組み合わせて新しい可能性などを追求しました。

この運動は啓蒙思想や古代への憧れを背景に、フランス革命後の共和主義やナポレオンの帝政期に指示されました。

ジャック=ルイ・ダヴィット

ダヴィットは、新古典主義の代表的な画家で、激動期のフランスを生きました。

ダヴィットはナポレオン帝政下の公式画家としても活躍し、よく知られている赤いマントを着て馬に乗った迫力あるナポレオンの肖像画はダヴィット作です。

代表作に「マラーの死」「ホラティウス兄弟の誓い」などがあります。

新古典主義はナポレオンのプロパガンダに利用されていた側面もあり、ナポレオン失脚時にはダヴィットも亡命しました。

ロマン主義

背景と特徴

ロマン主義は、19世紀初頭から中期にかけて発展し、秩序や形式を重んじる新古典主義に反動する形で知性よりも個性を尊重して生まれた運動です。

作品に物語性や構図や絵柄のダイナミックさなどを重点に置きました。

ウジェーヌ・ドラクロワ

ドラクロワはフランスロマン主義芸術の代表的な作家です。

強烈な色彩と動的な構図が特徴で、先ほど書いたようなダヴィットやアングルなどの古典主義が主流だった美術界に新しい風を吹き込み、議論を巻き起こしました。

代表作に「民衆を導く自由の女神」は1830年のフランス7月革命を題材に描かれています。

ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナー

ターナーは、イギリスロマン主義の画家で、特に風景画で知られています。

独特な空気感の水彩画で、大気や光、水などの流れるような自然のエネルギーを表現し、後の時代の印象派画家たちに大きい影響を与えました。

晩年は実際のモチーフよりも心の中の風景を描くようになりました。

代表作に「戦艦テメレール号」、「光と色彩」などがあります。

印象派

背景と特徴

印象派は19世紀後半にフランスで誕生し、光と色彩の瞬間的な移り変わりを捉える事を重視しました。

印象派の画家たちはそれまでのアカデミックな絵画技法や主題から離れてより新しい独自の描き方を追求しました。

印象派誕生の背景には、それまで画家はアトリエで顔料と油を混ぜて自分で絵の具を作っていたので屋外での制作が制限されがちでしたが、産業革命などが相乗してチューブ絵の具が発明された事でそのままパレットに出してすぐに制作できる便利さから屋外での光の移り変わりなどを捉えた制作もしやすくなったからと言われています。

クロード・モネ

モネは、印象派の中心的なフランスの画家で、光と色彩の変化を追求しました。彼の代表作の一つである「印象・日の出」は、この運動に名前を与えた作品です。

また、日本でも人気の高い「睡蓮」シリーズは、モネの所有する日本庭園を題材に描かれた作品群です。

ピエール=オーギュスト・ルノワール

ルノワールはモネに並ぶ印象派を代表するフランスの画家です。主に女性像や庶民の日常を幸せな空気感の柔らかいタッチで描きました。

後期には作風が変化してきた事もあり、次に紹介するポスト印象派に分類される事もあります。関節リウマチを患っていた事から筆を手に括り付けて制作をしていました。

代表作に「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」などがあります。

モネとは同じ風景を並んで描いた絵が残っているほど仲が良かったと言われています。

ポスト印象派

背景と特徴

ポスト印象派は、印象派の技法を引き継ぎながらもそれを発展させ新しい表現を模索しました。

ポスト印象派は印象派に比べ、より独自路線を開拓する画家が多い、一場面を切り取った自然風景よりは作者の想像が加えられているなどの特徴があります。

フィンセント・ファン・ゴッホ

ゴッホは、力強いタッチと強烈な色彩で知られています。生前はほとんど絵が売れなかったと言われてますが、死後に人気が出て高い金額で売買されるようになり、今ではほとんどの人が耳にした事はある有名画家となりました。

耳切り事件や37歳の若さでのピストル自殺など不安定な精神状態が代表作「星月夜」などの作品に影響していたとも言われています。

日本でも定期的に展示会も開かれており、SOMPO美術館が所有する「ひまわり」も観賞する事ができます。

最近では自殺したと言われていたゴッホの他殺説が話題になったりと現在でも強い話題性のある画家です。

ポール・セザンヌ

ポール・セザンヌはポスト印象派を代表するフランスの画家です。

最初は印象派のモネ、ルノワールたちと活動していましたが、1880年代以降はより印象派の流れを継ぎつつも独自の作風の作品を制作した事からポスト印象派に分類される事が多いです。

一つの画面に上からと横からの視点を混ぜて描き、一見構図の狂った下手な作品ですが後の時代のキュビスムなどに大きな影響を与えた事から「近代絵画の父」とも呼ばれています。

ジョルジュ・スーラ

ジョルジュ・スーラはシャニックと並んで光学理論を取り入れた点描画(ポワンティリスム)を用いた独自のスタイル確立したフランスの画家です。

点描画とは絵の具を混ぜて塗るそれまでの描き方では無く、小さな絵の具の点を無数に置くことで遠くから見た時に人間の目が色の点を混ぜる事で何が描かれているかを認識できる技法です。

代表作にサイズが約2m×3mの「グランド・ジャット島の日曜日の午後」などがあります。

モダニズムの登場

モダニズムは19世紀末から20世紀初頭にかけて発展した芸術運動で従来の美的価値観や表現方法を否定し、伝統的な枠組みにとらわれない新しい技法やスタイルを追求しました。

象徴主義

背景と特徴

象徴主義は、19世紀末にフランスで始まり、現実の再現よりも内面的な感覚や目に見えない神秘的なものを絵画に加えて文学、音楽などの芸術分野で表現しようとしたのが特徴です。

ここでの「目に見えないもの」とは死、苦難、喜び、悲しみ、愛、運命のような事を指します。

ギュスターヴ・モロー

ギュスターヴ・モローはフランスの象徴主義の画家で主に神話や宗教的なテーマで描かれた幻想的な作風が特徴です。

代表作に「オイディプスとスフィンクス」や「出現」などがあります。

オディロン・ルドン

オディロン・ルドンはフランスのモローと並んで象徴主義を代表する画家・版画家です。ルドンは光の効果や風景を主なテーマにした印象派の画家たちと同世代ですが、ルドンは幻想的な世界観の作品を制作しました。

代表作に「キュクロープス」、「The Crying Spider」などがあります。

フォービズム

背景と特徴

フォービズムは1905年にフランスで始まった芸術運動で強烈な色彩と大胆な筆遣いの荒々しいタッチが特徴的です。

評論家に「まるで野獣(フォーヴ)」の檻の中にいるようだ」と評された事から日本では「野獣派」などとも呼ばれています。

フォービズムの活動は1905年にはじまってから僅か数年で解散しました。

アンリ・マティス

アンリ・マティスはフランスの画家でフォービズムの代表的な存在です。

フォービズムの活動が終わった後でも「色彩の魔術師」と評価され、ピカソと並ぶ20世紀最大の画家として後世の芸術家に大きい影響を残しました。

晩年は下半身が不自由になった事で長時間キャンバスに向き合っての制作は難しくなったので少ない負担で制作できる「切り絵作品」を多く制作しました。

アンドレ・ドラン

アンドレ・ドランはマティスとともにフランスの代表的なフォービズム運動の画家、彫刻家です。

フォービズムの作風だけでなくピカソとの交流からキュビスム風から点描画など幅広く、代表作に「チャリング・クロス橋」、「乾燥中の帆」などがあります。

キュビズム

背景と特徴

キュビズムは20世紀初頭にパブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックを中心に始まった芸術運動です。視点を一点に決めずに色々な方向からみてバラバラに捉えたモチーフを一枚の画面に描くという方法で描かれました。

ポール・セザンヌの複数の視点を一つの画面に描き込んだ作品がキュビズムに影響したと言われています。

パブロ・ピカソ

パブロ・ピカソはスペイン・マラガ出身の芸術家で20世紀最大の画家と言われています。

キュビスムの創始者としてだけでなく生涯でギネス記録に登録される約15万点もの作品を制作し、91才まで生きたことから時代によって作風は大きく変化しています。

代表作に「アヴィニョンの娘たち」や「ゲルニカ」などがあります。

ジョルジュ・ブラック

ジョルジュ・ブラックはフランスの画家でパブロ・ピカソと共にキュビスムの創始者で、当時の二人の作品はかなり似ている部分があります。

ブラックは作品数も多く、表現方法も時代によって絶えず変化しており、キュビスムというカテゴライズにとらわれずに鑑賞する事ができます。

代表作に「レスタックの高架橋」、「果物皿とクラブのエース」などがあります。

未来派

背景と特徴

未来派は、20世紀初頭びイタリアで生まれ、新時代の都市のエネルギーや動き、工業や機械的な美しさを表現しました。

ウンベルト・ボッチョーニ

ウンベルト・ボッチョーニはイタリアの画家、彫刻家、理論家で、未来派の代表メンバーで、伝統的な社会や芸術を否定し、新しい時代の動きやエネルギーを絵画や立体で表現しました。

代表作に「空間における連続性の唯一の形態」や「都市の隆起」などがあります。

20世紀の美術

19世紀の美術ではそれまでのリアルにみたものそのままを描く事以外に、新しいアートの価値観が多く生まれました。

20世紀の美術は19世紀のアートスタイルに影響を受けつつさらに多種多様なスタイルや運動が急速に発展しました。

それまでの伝統的な美術の枠を超えたさらに前衛的な作品が多く生まれました。

ダダイズム

背景と特徴

ダダイズムは、第一次世界大戦中にスイスのチューリッヒで生まれた前衛芸術運動で、既存の文化や価値観に対する反抗として始まり、伝統的な美術の概念を覆すことを目指しました。

マルセル・デュシャン

マルセル・デュシャンはフランス生まれの美術家で現代アートを生み出したとも言われる重要なアーティストの一人です。

それまで作家の個性や創造性がどのように作品に表現されているかの部分が芸術の評価ポイントのひとつでしたが、そのような芸術の定義そのものを問い直す形でレディメイド(既製品)作品を発表しました。

便器に「R.Mutt」とサインされただけで発表された代表作「泉」は作品の観念の部分を重要する傾向にある後の現代アートに大きい影響を与えました。

シュールレアリスム

背景と特徴

シュルレアリスムは日本語では「超現実主義」と訳され、絵画だけでは無く、音楽、文学、映画など様々な分野の芸術運動です。

1920年代にフランスで始まり、シュルレアリスムの芸術家たちは現実の制約を超えた幻想的で非現実的なイメージを描きだしました。

サルバドール・ダリ

サルバドール・ダリはスペイン出身の画家でシュルレアリスムの代表作家です。

絵画だけでなく、版画、彫刻、舞台衣装、映像制作など幅広い表現活動をしました。

代表作に柔らかく溶けた時計を描いた「記憶の固執」や「戦争の顔」、チュッパチャプスのロゴデザインなどがあります。

ルネ・マグリット

ルネ・マグリットはベルギーのシュールレアリスムの画家です。

幼少期に入水自殺で母親を亡くし、遺体の顔に布がかけられていた事から顔を隠した人物を描いた作品を多く描いたと言われています。

マグリットは制作用のアトリエを持っておらず、制作の際も絵の具で床や服を汚す事無く手際良く制作したので台所にイーゼルを置いて作品制作したと言われています。

代表作に「ゴルコンダ」、「イメージの裏切り」などがあります。

抽象表現主義

背景と特徴

抽象表現主義は、1940年代後半から1950年代にかけてアメリカから発展した芸術運動です。

具体的なモチーフを描かず、精神や内面の感情を絵の具を自由に使って制作しました。

ジャクソン・ポロック

ジャクソン・ポロックは20世紀の抽象表現主義を代表するアメリカの画家です。

ポロックの抽象画は棒につけた絵の具を直接たらしたり飛ばしたりする「トリッピング」技法を使って描かれました。

ポロックの抽象画はかなり大きいサイズのものが多く、手首や腕のスナップを大きく利用して作品を描く事から「アクションペインティング」とも言われています。

代表作に「Number 1(Lavender Mist)」、「秋のリズム(ナンバー30)」などがあります。

マーク・ロスコ

マーク・ロスコはジャクソン・ポロックなどと共に抽象表現主義を代表するアメリカの画家です。

水彩絵の具のように薄く溶いた油絵の具を何層にも塗り重ねる事で透明感ある抽象画を制作しました。

ロスコは色の構成に緊張、官能、死、アイロニー、機知と遊び心、儚さと偶然性、希望(10%)の七つの要素を色に込めて作品を制作しました。

代表作に「Orange and Yellow」、「Untitled(Black on Grey)」など様々あります。

ポップアート

背景と特徴

ポップアートは、主に1950年代後半から1960年代にかけてアメリカとイギリスに発展した運動で、第二次世界大戦後の消費文化や大衆メディアをテーマに活動しました。

メディア写真、雑誌、広告、漫画、有名人などを主に素材イメージとして取り入れました。

アンディ・ウォーホル

アンディ・ウォーホルはポップアートの代表的な画家で、キャンベルのスープ缶やマリリン・モンローなどの大量消費社会の象徴を効率良く大量生産できるシルクスクリーン印刷を主に使用して制作しました。

その他に、マイケル・ジャクソンや毛沢東などの肖像を描いた作品から洗剤付きたわしの包装箱を木の箱い描いた「ブリロ・ボックス」などがあります。

ロイ・リキテンスタイン

ロイ・リキテンスタインはアンディ・ウォーホルと並ぶポップアートの巨匠です。

大衆的なコミックの一コマを印刷時に出るドットも含めてキャンバスに拡大して描いた作品が有名です。

代表作に「ヘアリボンの少女」や「溺れる女」などがあります。

ミニマリズム

背景と特徴

ミニマリズムは。1960年代から1970年代にかけて発展した運動で、シンプルな形状と素材重視で装飾性や説明(作品タイトルやコンセプト)を排除した作品を特徴としています。

ドナルド・ジャッド

ドナルド・ジャットはアメリカのミニマリズムを代表する画家、彫刻家、美術評論家です。

アルミニウムやコルテン鋼などの産業素材を彫刻の素材として取り入れこれまでの彫刻表現に進化をもたらしました。

日本の芸術家草間彌生との交流があった事も知られています。

代表作に色や形を最小限単純化した「Untitled(Stack)」や「Untitled(Progression)」などがあります。

ジャット自身はミニマリズムのカテゴリーに入れられる事には否定的でしたが、一般的には「ミニマリズム」を代表する作家として知られています。

ダン・フレイヴィン

ダン・フレイヴィンはアメリカのミニマリズムの作家です。

作品の特徴に蛍光灯を用いたインスタレーション作品(作家によって作られた空間や場所そのものを作品とする20世紀以降の表現方法)で知られています。

コンセプチュアルアート

背景と特徴

コンセプチュアルアートは、1960年代後半に発展した運動で作品のアイデアや概念を重視しました。

この芸術運動は芸術作品そのものよりも芸術のプロセスや思想、観念を重視しました。

日本では「概念・観念芸術」といわれる事が多いです。現代アートとほぼ同じ意味と言えます。

ソル・ルウィット

ソル・ルウィットはアメリカの彫刻家、美術家であり、コンセプチュアルアートの先駆者的な存在です。

幾何学的な形や線を使った作品が多く、自らが制作に直接関与せず、他の人が彼から渡された指示書に基づいて書かれる壁画の「ウォール・ドローイング」シリーズなどが有名です。

これは作品の制作プロセスそのものも芸術となります。

オノ・ヨーコ

ミュージシャンのジョンレノンの妻としても知られる日本出身のオノ・ヨーコのアート作品はコンセプチュアルアートに分類される事が多いです。

代表作に自分の服を観客に切り取らせる「Cut Piece(カットピース)」のようなパフォーマンス的なものから夫のジョンレノンと行った平和運動やアートにとどまらず文学や音楽などで表現しています。

ポストモダニズム

背景と特徴

ポストモダニズムは、1970年代から1990年代にかけて、芸術、評論、建築、哲学などの広い分野で流行しました。

一般的には近代(モダニズム)以降に続く運動として捉えられています。そのためコンセプト重視の場合はコンセプチュアルアートに分類されたりと要素を持っている作家は状況によって位置づけは変わります。

ジェフ・クーンズ

ジェフ・クーンズはアメリカの美術家です。

1980年代にアート業界で名をはせて以来、マイケルジャクソンとペットのチンパンジーを陶器で作った作品から1994~2000年制作の「Celebrationシリーズの【バルーン・ドッグ】」などが代表的です。

日本ではZOZOの前澤友作氏がクーンズのステンレス作品「Titi」を所有しています。

最後に

今回は、「原始美術から現代美術までの美術史の大まかな流れ:時代順に様式・主義をざっくり解説」のテーマでそれぞれ重要なものをピックアップしながらお伝えしてきました。

作家や様式の分類の仕方や捉え方によってはもっと細かくなったり変わったりします。

有名な芸術家個々の名前に加えて全体の流れを捉える事に役立てて頂ければ幸いです。

最後まで読んで頂きありがとうございました。