こんにちは。画家の宮島啓輔です。

今回は、

「独創的でカラフルな絵の描き方【細かい部分を描くコツとおすすめの画材や練習法も紹介】」

のテーマでお伝えして行きたいと思います。

私は普段、SNSアカウントや実際の展示などでこの絵は何の画材で描いているのですか?や

空想の世界を描いた作品の描き方のコツなどはありますか?などの制作方法自体について聞かれることがあります。

私は現在まで細密でカラフルな作品をアクリル画、油彩、色鉛筆…..平面だけで無く、立体作品など大小様々多数制作して来ました。

今回はカラフルな絵を描くための技術的な部分を中心にお伝えしていければと思います。

カラフルな絵を描く際におすすめの絵の具

絵の具ひとつ取っても油絵の具から水彩絵の具、日本画絵の具、幅を広げれば版画などたくさん存在しますが特にこだわりなければ、アクリル絵の具だけで十分満足のいく表現が可能です。

水彩絵の具は色を重ねた際、色が透けてしまいます。水彩ガッシュなどもありますが、乾いた後に耐水性にならない点とアクリル絵の具ほど何にでも描けません。

油絵の具は水彩絵の具よりは盛り上げたり、透明性の調節はできるものの乾燥がとても遅く制作スピードが速い人にとってはストレスが溜まってしまいます。

水彩絵の具と油絵の具はふたつともメリットにもデメリットにも成りうる特徴があります。

そこでアクリル絵の具は、それぞれの絵の具の特徴を補いつつ水の量やメディウムを使って調節をすることで水彩画や油彩のような表現に近づけて簡単に描く事ができます。

カラフルな絵は鮮やかな異なる色同士を近くに持ってきたり、重ねたりすることが多いので速乾性でスムーズに使用できるアクリル絵の具はこのような制作に向いていると言えます。

私は堅牢でガッシュからレギュラーまで絵の具のタイプと容量や色数が豊富なリキテックスアクリル絵の具を多く使用しています。

正直リキテックスメーカーの商品を使い分けるだけでほとんどの描き方は網羅する事ができます。

その他はターナーやアムステルダム、ホルベインなどメーカーはたくさんあるので自分に合った絵の具を使用しましょう。

カラフルな配色のコツ

カラフルな絵を描く上で鮮やかな補色の存在は大切になってきます。

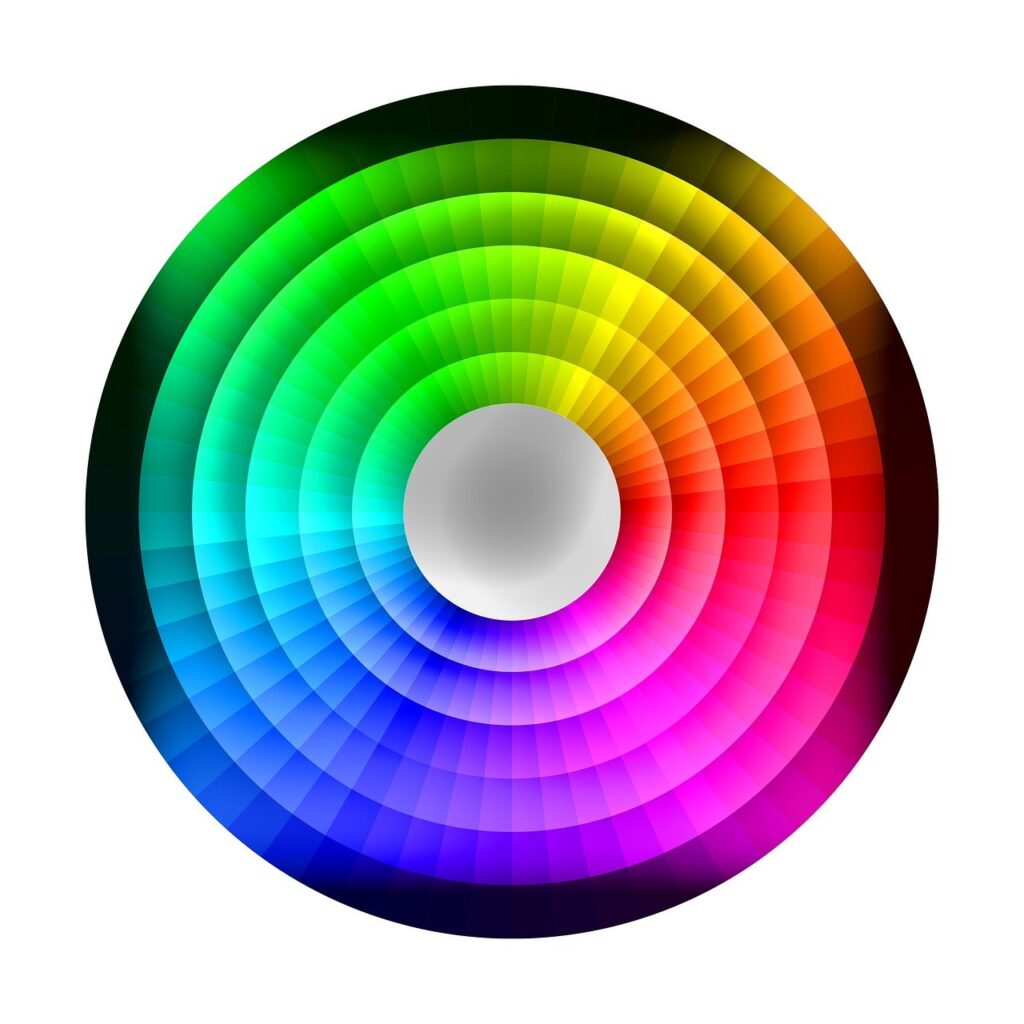

補色とは色相環と呼ばれる色を環状に表したものの反対に位置する色の事を指します。

反対色という言葉とほぼ同じ意味です。

意識せず描かれているカラフルな絵でもよく見ると補色同士が使われている事が多いです。

全体的に熱量のある目立つサイケデリック調作品にしたい場合は所々に配置する隣り合わせの色同士の差を

赤と水色、黄色と青のような補色に近づけていくことでより効果が大きくなります。

人間に見える色の中の両極端を並べているので火と氷の温度差や善と悪のような二項対立を表すことにも向いています。

補色を使う事のギラギラ感を抑えたい場合は色相環の中で近い色同士の使用によって印象を変えることができます。

色は混ぜる程黒に近づいていくので、なるべくチューブから出したままの色を使用することで作品が描き終わるまでの色が均一に保たれます。

紫色などは赤と青を混ぜて調節しながら描く事もできますが、次回描く時の同じ色味で再現することが難しい場合があるので、一貫性を持たせたい場合はチューブ数は増えますが単色で購入した方が便利です。

細部の表現に便利な道具

カラフルな絵は区切り無く描いていくとぼやけて何が描かれているかわからなくなることがあります。

それも良さではありますが、細部のコントラストを強くして明確に描きたい場合や存在感を出させるためには塗る感覚より絵の具をのせるように置いていくことで描くときのイメージを掴みやすくなります。

竹串を利用して絵の具を置くように描くことで均一で細密な表現ができます。

黒と白の使用について

黒と白は無彩色ですが全色の中で一番インパクトがあり、特に彩度の高いカラフルな絵に黒を使用すると目立ちます。

私は普段カラフルな絵を描く際にはほとんど黒を使用しませんが、部分を目立たせる為に動物の目の瞳を描く際にのみ使用しています。

注意すべき点は、有彩色を使った絵を描く際に主役として強調させたい部分のすぐそばや画面に広がるように置いてしまうと本来の絵のメインより黒色のほうに意識が向いてしまいます。

人の目に見える色の両極端である黒と白の間に存在する有彩色を使って描いた作品に部分的に持ってくることでカラフルな作品をよりコントラストをつけて表現する事ができます。

カラフルな絵を描く練習法

いきなり何か形のあるものをモチーフにカラフルな作品を描こうとしても難しい部分があります。

私は普段のモチーフのある作品制作の合間に息抜き感覚で曼荼羅作品を制作しています。

これは色の組み合わせ方や模様のバリエーションの膨らませるために有効的です。

きちんとサイズを測ってきっちり曼荼羅を描く一般的な方法もありますが私は描きながら自由に発想を展開して曼荼羅を描いています。

曼荼羅アートは何かのモチーフや配置を考える作業が比較的軽くなり、本格的に絵を描く事の初心者の方でもある程度の作品内での法則に沿って描く事で満足のいく作品が制作できます。

最後に

カラフルな作品を描く上での面白い色の組み合わせや描き方などは日頃から外部に関心を向けてインプット量を増やしたり、継続して制作し続けることでより魅力のある自分の作品の形が見えてきます。

最後まで読んで頂きありがとうございました!