こんにちは。画家の宮島啓輔です。

曼荼羅という言葉を、よく耳にするようになったという方も多いのではないでしょうか。

近年では、大谷翔平選手の【マンダラチャート】が話題になり、ビジネスツールの名前としても使われている曼荼羅は、もともとは深い歴史を持つものです。

この記事では、「曼荼羅とはそもそも何か?」という部分に焦点を当てて、

宗教的・歴史的な背景から現代における捉え方まで、できるだけわかりやすく紹介していきたいと思います。

目次

「曼荼羅」という言葉はどこから来たのか

「曼荼羅」は、サンスクリット語で「マンダラ(maṇḍala)」と書かれる言葉に由来します。

この言葉には、「円」「中心と周囲のまとまり」「本質を含むもの」のような意味があります。

曼荼羅という言葉が示しているように、図として描かれている曼荼羅は中心に意味の核があり、そこから周囲へと広がる構造を持っているパターンが多いです。

歴史から見える曼荼羅のはじまりと広がり

曼荼羅が歴史に登場したのは、古代インドの密教(タントラ仏教)の中でした。

古代インドで、仏教の説話などに使われる土壇とよばれる土の上に描かれた、イラストが起源とされています。

紀元前後の時代に、目に見えない教えや世界観を視覚的に示すために、曼荼羅という図が使われはじめたとされています。

やがて仏教が東へと伝わる中で、曼荼羅の考え方もアジア圏を中心に、チベットや中国、日本へと受け継がれていきました。

日本では、平安時代に空海(弘法大師)が密教の教えとともに曼荼羅を伝えたとされており、今日まで真言宗などの仏教儀式において重要な役割を担っています。

仏教における曼荼羅の役割とは

仏教、特に密教において曼荼羅は、教えそのものを象徴的に表した図として用いられます。

文字で教えるのではなく、「図」によって伝えるという考え方です。

曼荼羅には、仏や菩薩、守護神などが描かれており、それぞれがどんな働きをしているか、どんな世界観を成しているのかがひと目で分かるようになっています。

このような図を前にして瞑想などの宗教的な行為を行うことで、修行者は自分の心を整えたり、仏の世界と向き合うことができると考えられていました。

【曼荼羅が表す世界観】図としての意味と構造

先に述べたように、本来の曼荼羅は、宗教的な意味を持つ図です。

かなりシンプルに表現すると、仏教的な世界観のしくみや、心の在り方などを図柄で示そうとした発想からはじまっています。

曼荼羅の多くは、図の中心には、仏や真理などの核となる存在が置かれ、そこから周囲に放射状に広がっていく構造になっているのが特徴です。

基本となる図柄には、円や正方形などの幾何学模様が使われる事が多く、しっかりとした秩序のある構造となっています。

アート作品としての側面もありますが、教えや世界観を伝えるためのマップのようなものでもあります。

国ごとに地図の中身が異なる事と同じように、それぞれの時期や地域の曼荼羅によって、目立たせる対象が違ったり、核の部分の周りにあるモチーフとの関係性なども種類は様々なのです。

代表的な曼荼羅の種類

曼荼羅にはいろいろな種類があり、それぞれが異なる目的や背景のもとに作られています。

宗派や地域、図の構成や使い方によって形はさまざまですが、ここでは代表的な曼荼羅をいくつかご紹介します。

両界曼荼羅とは

曼荼羅にはさまざまな種類がありますが、日本の密教(真言宗など)で中心的なのが「両界曼荼羅(りょうかいまんだら)」です。

これは「胎蔵界曼荼羅」と「金剛界曼荼羅」という二つの性質の異なる曼荼羅を一対として扱うものです。

どちらも、仏教の世界観をヴィジュアルで表現したものです。

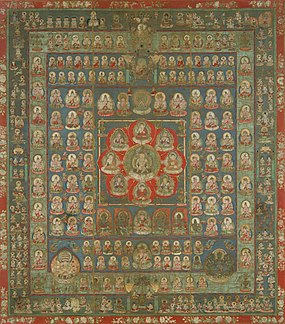

胎蔵界曼荼羅

胎蔵界曼荼羅は、金剛界曼荼羅とともに「両界曼荼羅」を構成する真言密教の代表的な曼荼羅です。

「胎蔵」という言葉が示すように、あらゆる生きものを大きな母胎のように包み育む仏の深い慈悲によって悟りへと導く

ということを表現しているとされています。

中心には、大日如来が描かれています。

仏たちが円をかくように配置されている事から、次に紹介する金剛界曼荼羅よりもやわらかな印象の曼荼羅です。

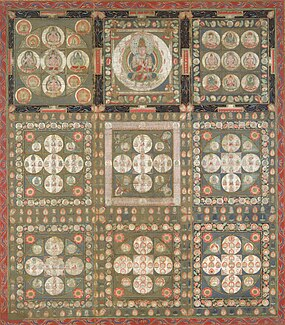

金剛界曼荼羅

続いて、両界曼荼羅のうちの一つで、胎蔵界曼荼羅と対である金剛界曼荼羅です。

胎蔵界が理や慈悲を表すのに対して、金剛界は、迷いや煩悩を打ち砕く強い智慧を象徴するといわれています。

基となる経典は、「金剛頂経」です。

中央には、大日如来が配置され、金剛界は、9つの「会」と呼ばれる区画からできている事から、「九会曼荼羅(くえまんだら)」とも呼ばれています。

チベット仏教における曼荼羅の特色(砂曼荼羅など)

チベット仏教においても曼荼羅は、重要な役割を果たしてきました。

その中でも有名なのが、「砂曼荼羅」というものです。

これは、色のついた砂を使って手作業で描かれるもので、多くの時間と集中力と労力を要して制作されますが、驚くべきことに、完成後にすぐ壊されるというのが慣習です。

この行為は、仏教の「すべては無常(永久不変なものはない)である」という諸行無常の教えが根本にある状態で制作されているからこその行為という事です。

制作行為自体が目的では無いので、せっかく作ったのにもったいないという考えよりも、仏教の教えがそこにあるという表現なのではないでしょうか。

法華曼荼羅

日蓮宗で用いられる「法華曼荼羅」は、法華経の世界観を表した曼荼羅です。

仏や菩薩の姿だけではなく、名前や経文の言葉が抽象的に文字で描かれている事もあるのが特徴です。

観音曼荼羅

観音曼荼羅は、慈悲の象徴とされる観音菩薩を中心に描いた曼荼羅です。

観音さまは、あらゆる人の苦しみに耳を傾け、救いの手を差し伸べる存在として、多くの信仰を集めてきました。

この曼荼羅では、観音菩薩のまわりに、変化身(三十三観音)や協力する諸尊が描かれることもあります。

不動曼荼羅

不動曼荼羅は、怒りの表情で知られる不動明王を主尊とし、その眷属(八大童子や四大明王など)が配置された曼荼羅です。

不動明王は、人々の迷いや煩悩を断ち切り、強い力で導いてくれる存在とされ、護摩祈祷などの修法でもよく使われます。

この曼荼羅は、力強さ・防御・決意を象徴する曼荼羅であり、魔を払う役割も持ちます。

三昧耶曼荼羅

三昧耶曼荼羅は、仏や菩薩の姿を描く代わりに、その象徴となる「持物(じもつ)」や記号だけで表現された曼荼羅です。

たとえば、剣は文殊菩薩、蓮華は観音菩薩、法輪は大日如来を象徴するなど、仏の本質を示すアイテムで構成されます。

見た目はシンプルですが、密教においては、これらのシンボルが仏と心で結ぶ「約束のしるし」とされ、重要視されています。

三昧耶とは、サンスクリット語で「約束」などの意味のsamayaに由来する言葉だと言われています。

種子曼荼羅

種子曼荼羅では、仏や菩薩を絵ではなく、梵字一文字(種子)で象徴的に表した曼荼羅です。

「ア」は大日如来、「サ」は観音菩薩など、

それぞれの梵字に仏教的な意味が込められています。

現代の曼荼羅

曼荼羅は、ここまでにあったように元々は、宗教的な道具でしたが、現代では、あらゆるものに形を変えています。

以下に二つほど紹介したいと思います。

曼荼羅アート

曼荼羅アートとは、ここまでの曼荼羅のように宗教的な曼荼羅の部分にとらわれずに趣味やアート作品としての曼荼羅を指す事が多いです。

最近では、「集中力が高まる」「心が整う」として、リラックスやセルフケアの時間に曼荼羅アートを描く人も増えています。

特別な技術や絵の上手さは必要なく、円を描きながら、自分と向き合うことを楽しむアートとして人気です。

絵の具で描く曼荼羅もあれば、紐やペンなどで描く曼荼羅まで種類はいくつかあります。

私自身も、曼荼羅の絵はたくさん描いており、雑貨やグッズなどにも取り入れて制作しています。

マンダラチャート

マンダラチャートとは、目標や課題を達成するためのツールとして使われる事が多いです。

曼荼羅模様のマス目を使用し、目標や課題解決などを中心に置き、周囲のマス目には、そのために必要な解決策やスキルなどの行動計画を書いて行きます。

野球の大谷翔平選手が高校生の時に、マンダラチャートを作っていたことでその存在を知っている人は、多いかもしれません。

目標のために具体的にどんなことを進めて行けばいいかを、整理して分析できるツールとしてビジネスの場や日常生活などでも広く使われています。

最後に

今回は、「曼荼羅とは?仏教での意味と構造、種類まで簡単に解説」の内容でお伝えしてきました。

曼荼羅は、元々は宗教的なツールでしたが、現在では、より多くのものに派生していて、奥が深いものだと思います。

また、曼荼羅アートは、モノ作り的な楽しさを楽しむには初心者からでも気軽に取り組める良い道具でもあると思うので、是非体験してみてください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。